いちおう、世界の食品カテゴリですが・・・

日本も世界の一部、というコジツケにして、どうしても紹介したかったのが、こちら。

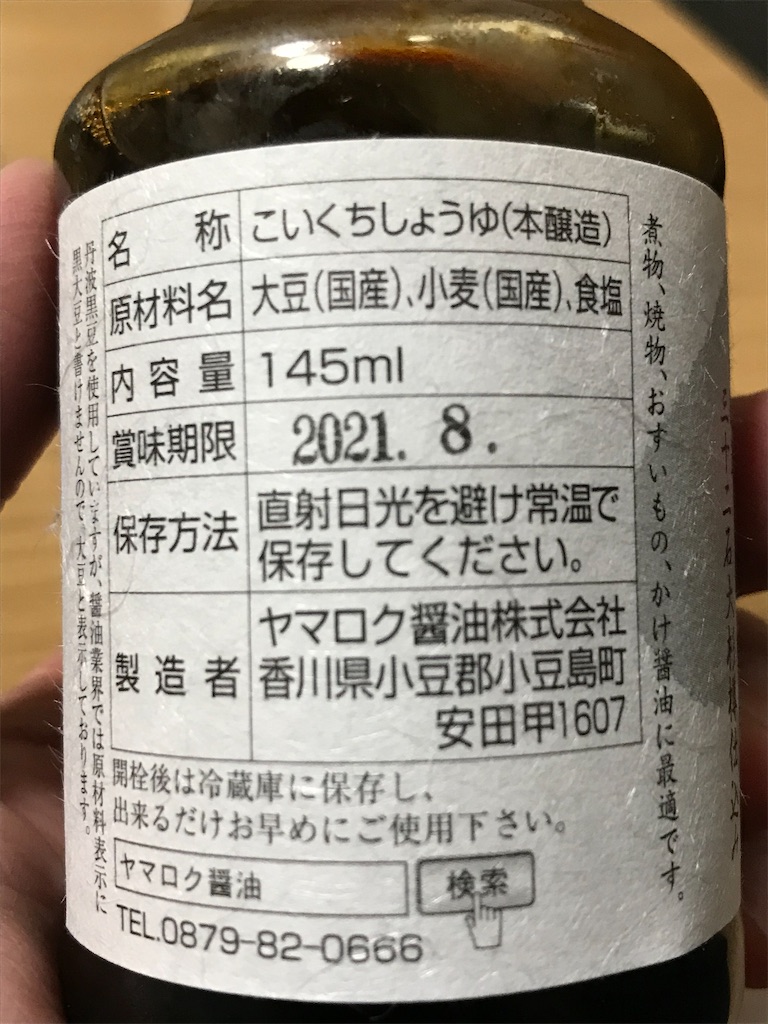

小豆島ヤマロク醤油【菊醤145ml+鶴醤145ml】です。

小豆島(しょうどしま)というのは、瀬戸内海に浮かぶ小さな離れ小島。映画「二十四の瞳」の舞台となったので名前くらいは聞いた事ある方もいらっしゃるのではないでしょうか。

県でいえば香川県に属する島で、総人口3万人に満たないのどかなところ「らしい」です。

行ったことないもんで、あくまでも「らしい」で。

小豆島は小さな島ながら素麺、醤油、佃煮、胡麻油、オリーブなどの生産が盛んで、いずれも日本有数の生産地となっているそうです。

その中でも今回注目したのは「ヤマロク」さんの菊醤145ml+鶴醤145ml。

お値段もそれなりにしますが、工場で大量生産されたものとは違い、150年以上は使われている杉の木樽で、昔ながらの製法で醸造されている醤油です。

日本古来の味が楽しめるというワケですね!!

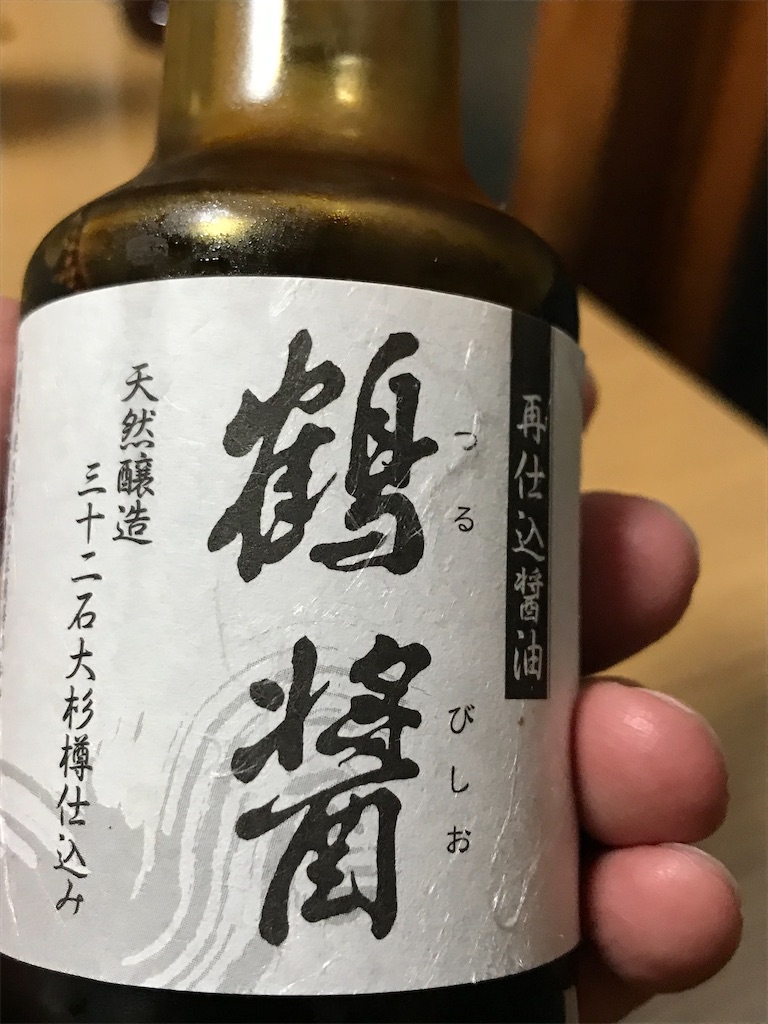

まずは「鶴醤」から。

約2年の熟成を経た醤油をもう一度桶に戻して、再び仕込みをしてさらに2年かけて作られたそうです。

味はたまり醤油のような感じで、口の中にガツンと来るコク、その後からやってくるトロけるようなまろやかさは筆舌に尽くし難きものがあります。

バニラアイス、刺身、わさび醤油でお肉、冷奴や卵かけご飯にも相性が良いそうですよ。

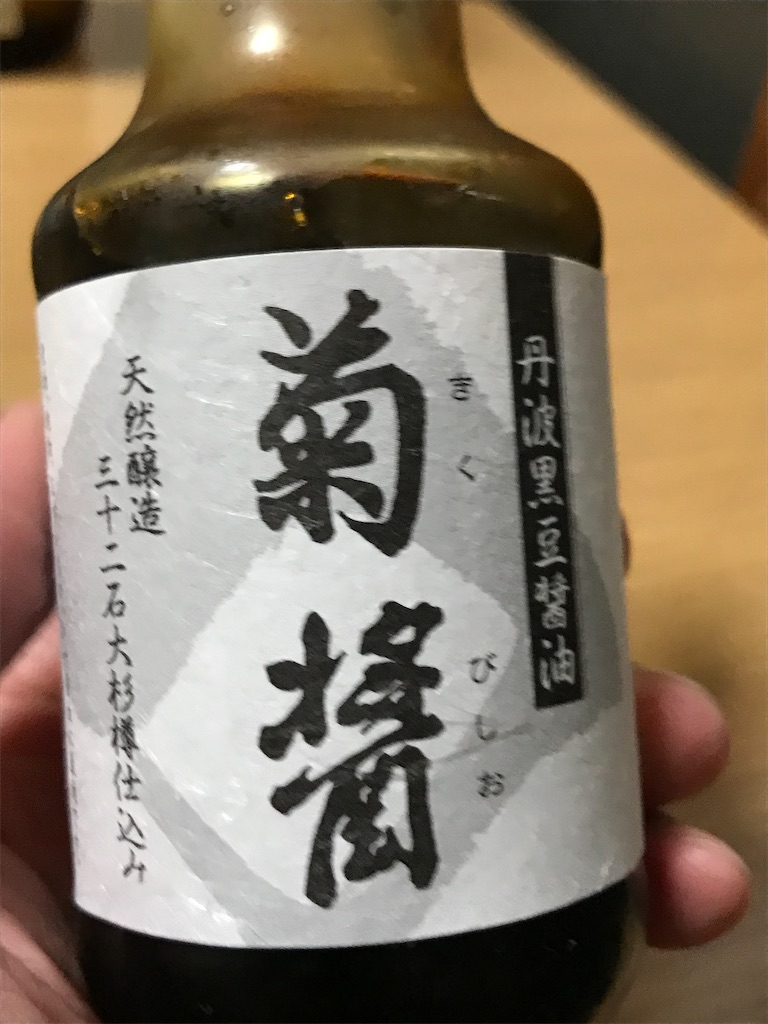

もう一本の「菊醤」は、そんじょそこらの大豆ではなく丹波黒豆を使ったそうです。

鶴醤に比べるとサッパリしていて、普通に売られている醤油に近いかな。

旨味もあるけれど、どちらかと言うと鼻をすり抜けて行く香りを楽しむ醤油のようで、素材の味をよく引き出します。

さっそく食べ比べです。

こういう時に2層式?の醤油皿は便利。ふだんは片方に醤油、もう片方に薬味を置いてますが、このような使い方も乙なものです。

地場産、太刀魚のお造り。地元の漁港から買い付けているそうです。

他にカサゴ、サヨリ、ホウボウ、カマスなど地魚のお造りが充実していて、どれにするかかなり迷いました。

贅沢だなあ!

この淡白な身とコリコリした食感が、醤油の旨さと良い相乗効果を出してくれるでしょう。

まずは、「菊醤」から。

うん、やはりこちらはアッサリしています。見た目で分かるんだもんね。香り高くて塩気がしっかり。淡白な魚の旨味をよく引き立ててくれますよ。

次に「鶴醤」。

こちらは、たまり醤油独特なコッテリ感があります。トロリとしていて、見るからに濃そう。

しかしホンノリとした甘みがしっかり作用して、淡白な白身魚との相性は申し分ありませんね。

やはり、そこいらの大量生産の醤油とは、一味も二味も違うと思います。

美味しい刺身を食べる日本人だからこそ、醤油や薬味にもこだわりたいものですね。

なお、開封後は鮮度や味がどんどん落ちていくため、短期間で使い切ることをおすすめします。

是非お試しを!