久々の映画鑑賞です。

昭和37年(1962年)4月8日公開、原作:早船ちよ、監督:浦山桐郎による「キューポラのある街」。

出演は主に吉永小百合、東野英二郎、浜田光夫といった豪華キャストです。

この「キューポラのある街」は、冒頭画像にもあるように若い男女が前面に出た広告ポスターでした。なので、てっきり若者たちが恋愛楽しいぜィバカンスするぜィ景気もいいぜウェーイな映画だと思っていたんですね。

なので、あまり映画好きとしては食指は伸びなかったんですが、好きな女優である吉永小百合さんと、後の水戸黄門や東郷平八郎である東野英二郎さんが出る映画というので、「見たい映画」リストには入っていました。

まず、正直に言います。

先ほども書いたように若い男女の恋愛青春映画だと思ってました。

一通り鑑賞してみて、この映画がこんなにも深くて思い映画だったとは。

世の中まだまだ知らないことは多いです。

舞台は、高度経済成長が始まった頃の埼玉県川口市。

川口あたりは鋳物工場が多く密集していた地域で、その鋳物工場に独特なキューポラという煙突が立ち並ぶ光景は、まさに川口の光景だったそうです。

今でも川口界隈には多くの鋳物工場が残されており、それを意識して川口駅周辺にはショッピングモール「キュポ・ラ」をはじめ、「キュポラパーキング」、「キューポラ接骨院」などが軒を並べています。

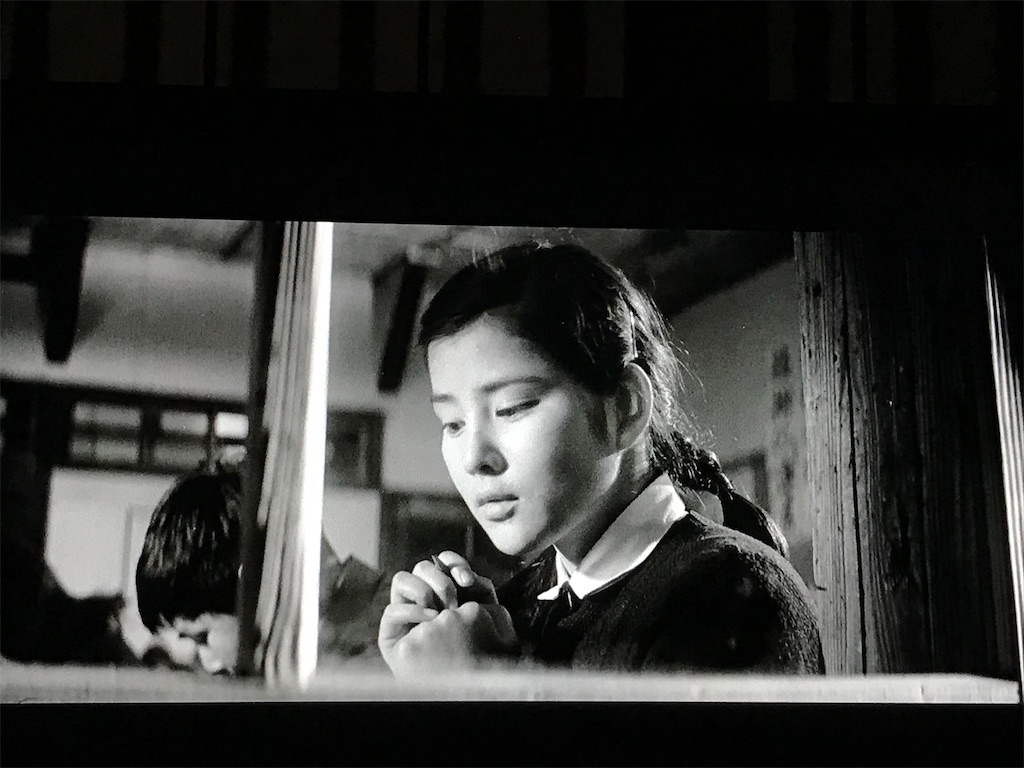

本作の主人公、吉永小百合さん演じる「ジュン」は中学3年生。

鋳物労働者の家に生まれて、貧しいながらも毎日忙しく生きています。

予想を裏切らず、まずは女子中学生たちが野球をするなど、戦後しばらくたって景気が良くなり、戦前とは考え方が大きく変わった日本の姿が映し出され、高校進学に向かって努力するジュンの姿が映し出されるなど、それなりに青春しているかのような描写が続きます。

何事にも前向きに明るく生きるジュンでしたが、父親が働く鋳物工場が別の会社に吸収されたことに加え、仕事上の怪我が元で、父親は無情にも解雇されてしまい、一家の生活はたちまち立ち行かなくなります。

このジュンの父親は、本人に言わせれば、労働者ではなく「職人」だそうです。

この職人さんであり、ジュンの父親が東野英二郎さん演じる石黒辰五郎で、これがまたイィ感じ出してるのです。

たちまち家計は火の車となって、当初は自力で高校の入学費用を貯めようと、パチンコ屋でアルバイトを始めたりもします。

中学3年生ながらも、なんとか一家をまとめようとしますが、そんなに簡単に行くわけがありません。

どこまでいっても弟たちに対するジュンのお説教は空回り。

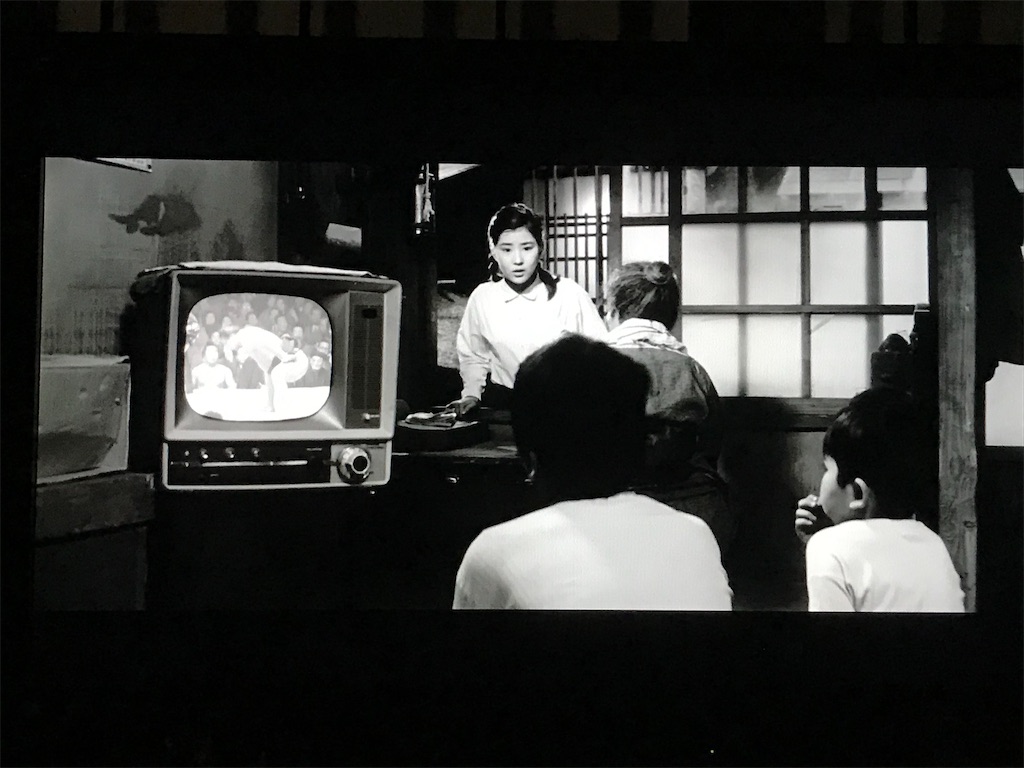

この古いテレビにグッときますねぇ。

さらに、絶望のあまり酒ばかり浴びる父親、そんな家族を見ているうちにどんどん素行が悪くなる弟たちを目の当たりにして、ついに修学旅行に行くことも諦めるようになります。

ここに出てくる、担任の先生が実に先生らしい先生。

ジュンを心配してなんとか励まし、あれこれと力を貸してもらったおかげで、なんとか修学旅行にも行けることになったジュンは、いよいよ待ちに待った修学旅行の当日を迎えます。

しかし、事態はまた暗転します。

親友の尽力でようやく再就職したばかりの父親は、職人気質が高いがゆえに、現代の自動化された工場に嫌気がさし、半年もたたずに辞めてしまうことが発覚するのです。

何もかも望みを失ったジュンは修学旅行をすっぽかすと街を徘徊し、女友達と遊び歩いたすえに危うく不良少年たちに乱暴されかけてしまい、足に怪我まで追ってしまい、さらに母親までもがいかがわしい居酒屋で接客をしてまで家計をつなぐ姿を見て、苦悩します。

とうとう全日制の高校進学を取りやめて、就職を決断するジュン。

そんなおり、弟の親友というか弟分だった、森坂秀樹演じるサンキチと、自らの親友であったヨシエが、朝鮮人であった父親について北朝鮮へ「帰国」します。

この一家の帰国の日、すでに離婚していた日本人の母親は同行せず、しかし影からこっそり見守りながら号泣する母親を目の当たりにして、家族が離れ離れになる苦悩を目の当たりにします。

このシーンで、見送りに参加する人たちがきちんと朝鮮語で会話し、朝鮮語で「金日成将軍の歌」を熱唱するシーンが実に印象的でした。

この後、彼らを待ち受ける運命はどのようなものだったのでしょうか。

このように、自分の周囲にたくさんいる、貧しくても力強く自分の力で生きる人々との姿を目の当たりにして、とうとうジュンは、自立して働きながら定時制高等学校で学び続ける決意をしたのです。

これはジュンが職場見学に行った時の日立製作所のトランジスタ工場。

たくさんの女工たちが人海戦術でトランジスタを作る姿は圧巻です。

ここには定時制高校に通う人たちがたくさんいて、皆が貧しいながらも一生懸命に働き、そして学んでいる姿を目の当たりにして、ジュンも多くの感動をうけ、意識を大きく変化させていくかのようです。

そして。

北朝鮮に帰ったはずのサンキチは、母親恋しさに戻ってきてしまったものの母親は新しい人生を求めて、すでに他の男と結婚しており、いくあてを失ったサンキチはふたたび新潟行きの列車に乗り込みます。

橋の上から、その列車を盛大に見送るジュンと弟。

お互いにどこまでも手を振りながら、最後の別れを惜しんだのです。

この親友の門出を祝ったこの日は、ジュンが就職に出向くという新たな門出の日でもありました。

そこには母親の姿も父親の姿もありませんが、2人は笑顔で青空の下、どこまでもキューポラが立ち並ぶ川口の街に向かって延びる跨線橋を駆け出して、物語は幕を閉じるのです。

この映画が公開された昭和37年に中学3年生なら、 ジュンはうちの母親とだいたい同い年ということになります。

ただ、この映画の中ではまだ朝鮮戦争(昭和25年〜28年)が始まってないような話しぶりでもあるので、昭和25年以前の話でしょうか。もしそうなら、ちょっと街が発展しすぎかなぁ、という感じでもあります。

いっぽう、北朝鮮による帰還事業が開始されたのは昭和34年であり、まぁそのくらいなら・・・

と、時代背景にちょっと謎なところが見え隠れします。

しかし、うちの親は出身地こそ違うものの、まさにこのような時代を生きてきたのでしょう。

地方から集団就職で関東に来た父に、「東京オリンピック見に行ったの?」と聞いた時、「その時は廃油まみれになって働きながら、東京タワーが日々高くなっていくのを眺めていたよ。鉄の焼けるにおいと、ドブの臭いしかしない町工場でな。東京オリンピック、少しでも見たかったなぁ」としみじみ話されたのを思い出しました。

この映画に出てくる、鋳物労働者たち、家計が苦しくて内職にいそしむお母ちゃん、牛乳を盗まれて悔しがる牛乳配達の少年、夕刊の配達に勤しむ小学生、そして朝鮮人とバカにされながらたくましく生き続け、当時は景気も良く韓国とは段違いに発展していっていた北朝鮮に、夢と希望を抱いて帰っていった在日朝鮮人たち。

間違いなく、彼らが昭和の発展を創り、今の日本の繁栄につながっているのです。

誰もが忙しく、貧しく生きてきたこの時代はすでに昭和の風景としてテレビの中でしか見られなくなってしまったけれど、みうけんの原点である愛すべき両親たちは、まさこのような時代を一生懸命に生きてきたのだなぁ、と感慨深くなる作品だったのでした。

映画を見放題で楽しむなら、動画見放題が だんぜん おススメです!!

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓