今日の映画です。

今回は、2009年(平成21年)に日本で公開された映画(あるいは長編ドラマ)の「沈まぬ太陽」です。

いきなりですが、これはハッキリ言って名作だと思います。

これは、1985年(昭和60年)8月12日に実際に起きた日本航空123便墜落事故をモデルとした映画で、主人公は実際に日本航空労働組合委員長として会社と激しく対立した挙句にパキスタン、イラン、アフリカでの10年間にわたる左遷に耐えた小倉寛太郎氏がモデルとされています。

舞台は1980年代、好景気に沸いていた「もっとも良かった時代」とも言われたころ。

日本のナショナル・フラッグ・キャリアである「国民航空」社員にして労働組合委員長を務めた恩地は、労働条件の改善を巡って激しく会社と対立した挙句、パキスタンのカラチ→イランのテヘラン→アフリカという典型的な左遷人事にさらされていました。

しかし、彼は組合の委員長として闘ったことを誇りに思っており、帰国後の窓際ポストも黙々とこなし、決して会社を辞めることはありませんでした。

そこに突如と降って湧いたような社命。

それは、御巣鷹山へ墜落した123便の犠牲者の遺族の世話をする「遺族係」を務める、という左遷人事以上に過酷な社命だったのです。

この123便の墜落事故は、国内においては今なお最大最悪の航空機事故といわれている事故。

映画中でも、実際の事故でも520人という尊い人命が失われました。

突如として最愛の家族を失った遺族たちの怒りと悲しみは例えようがなく、当時のテレビのワイドショーでも日航の職員につかみかかる遺族たちの姿が映し出されていたのを、いまだに鮮明に記憶しています。

10年にもわたりながらまったく実とならなかった発展途上国での赴任生活、かつて共に闘った組合員たちは閑職に追いやられ、そして自分は帰国したと思ったらやはり「追い出し部屋」での生活を余儀なくされるばかりか、日航で一番辛く厳しい仕事を押し付けられる。

その一方で、共に闘ってきた組合副委員長は転向し、出世街道を上り詰め、しだいに同志だった主人公を追い落とす役に変わっていく。

結局、この副委員長も悪事がバレて最後には奈落の底に突き落とされるわけですが。

そんな人生を歩んできた主人公ですから。

3時間を越えるドラマになってしまうのは当たり前かもしれません。

しかし、この映画は皆さんに是非とも見て頂きたい傑作です。

昭和の人々の生き様を描いた長編ドラマは「黒部の太陽」など、秀逸なものが多いですが、この作品もその一つだと思います。

この映画は、非常に高い評価を受けて「第33回日本アカデミー賞」(最優秀作品賞、優秀監督賞、優秀脚本賞、最優秀主演男優賞(渡辺謙)、優秀助演男優賞(三浦友和)、優秀助演女優賞(鈴木京香)ほか)、「第34回報知映画賞」「第22回日刊スポーツ映画大賞」など、数々の賞を得ています。

その反面、この映画の原作となった小説が「週刊新潮」に連載されたとき、日航の経営陣が不快感をあらわにして「週刊新潮」の機内販売を中止したほどだといいます。

それほどまでに、的を得た作品だったのでしょう。

それもそのはず、映画となった本作も見て納得です。

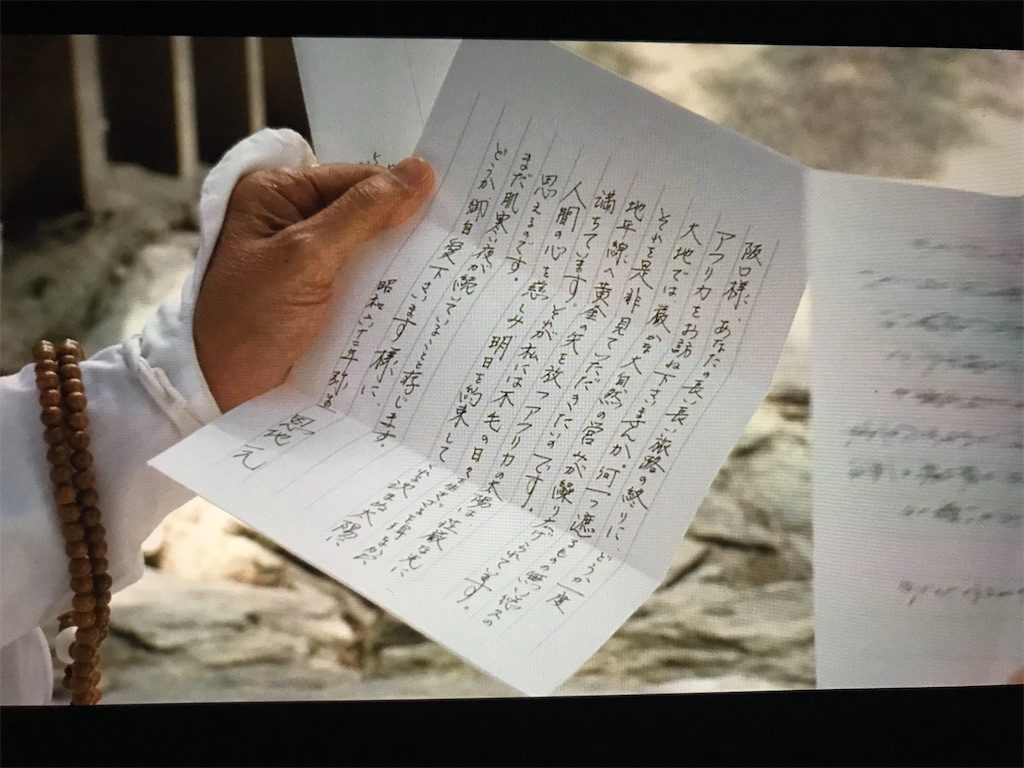

特に、最後のエンディングで、再度アフリカに飛ばされた主人公が遺族に向けて書いた手紙を読むシーン。

このセリフは涙なくしては聞くことができない、名セリフの中の名セリフだと思います。

123便事故を知る人も、知らない人も。

この映画は、1人でも多くの方に見て頂きたい作品です。

また、みうけんは死ぬまでに一度は行きたいところが何ヵ所かあるのですが、この123便が墜落した御巣鷹山もそのうちの一ヶ所です。

この御巣鷹山には、今なお慰霊碑が立ち、乗客ひとりひとりの遺体が発見されたところには墓石のような慰霊柱が建てられています。

みうけんは直接123便事故で家族や知人を失ったわけではありませんが、子供の頃に強烈に残った記憶のひとつであり、その時代を生きた人間の一人として、あの御巣鷹の尾根で犠牲となった520人の方々に、一度は香華を手向けてから死にたいと思っています。