とちゅう、霧が丘二丁目の交差点を左に折れてしばらく行ったところに、小さな児童公園があります。

これを、「霧が池公園」と呼んでいます。

ちなみに、近くには「霧が丘公園」もありますから、間違えないように注意が必要です。

一見すると何の変哲もない、小さな児童公園の様ですが、かつてここには「霧ヶ池」と呼ばれた池がありました。

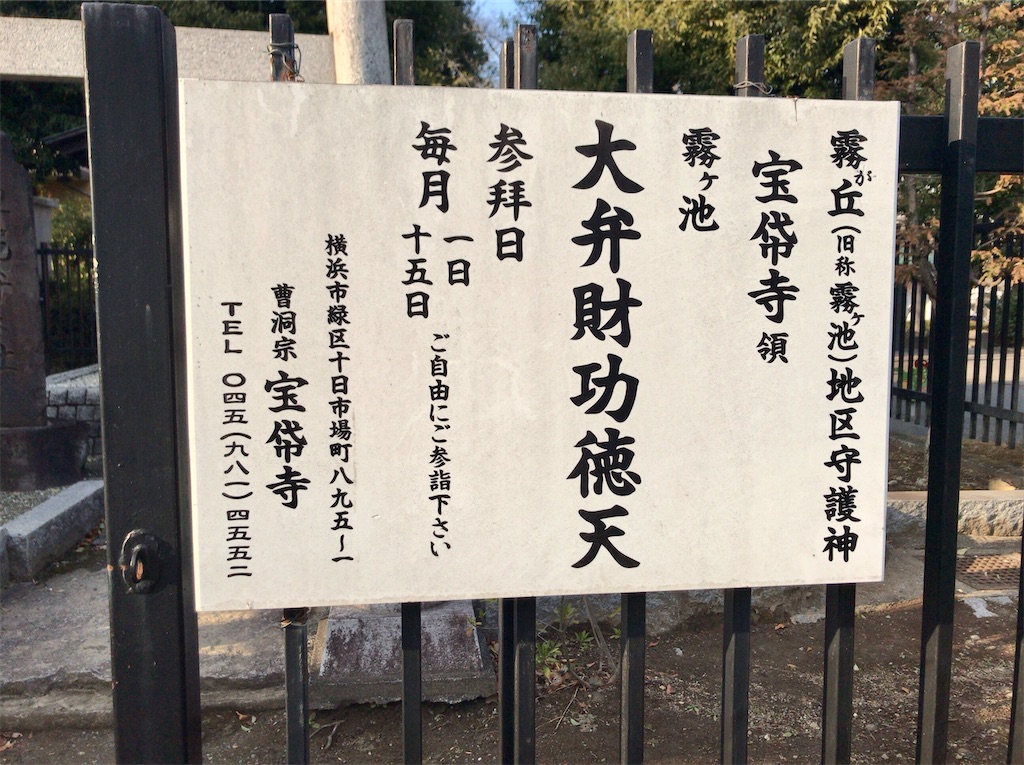

そのため、昔は水源地には必ずと言っていいほど祀られた水の神様、弁財天さまが今なお公園のわきにひっそりと祀られているのを見る事ができ、ここがかつて池であったことを物語っています。

この霧ヶ池には、池に住み着いた大蛇が「ぬし」となっていた言い伝えが、今なお語り継がれています。

むかし、この辺りはうっそうとした森が茂って、この霧ヶ池も昼なお暗く、訪れる人もあまりいない不気味なところでした。

それどころか、この池には常に霧が立ち込めて、大蛇がぬしとして住み着いては一日に七度も水の色を変えるので、村人はよほどのことが無ければ立ち寄らなかったといいます。

しかし、それでも霧ヶ池は村の田んぼを潤してくれる貴重な水源ということで、村人たちはとても大切にしていました。

そんなある日、一人の旅人がこの池のほとりに差し掛かりました。

これは涼しくて、休むのにちょうどよいと腰を下ろした旅人でしたが、腰かけた丸太が突然動き出します。

村人が驚いて立ち上がると、今まで自分が腰を掛けていたのは丸太ではなく、なんと一抱えもあるような大蛇だったのです。

すっかり肝を冷やした村人がほうほうのていで逃げてしまったのは言うまでもありません。

その夜、十日市場の宝袋寺の山門をくぐって入る美しい娘がおりました。

住職が対応したところ、その娘は

「私は霧ヶ池のぬしです。今日は人間に恥ずかしいところを見られてしまい、これ以上あの池にいることができなくなりました。

ただ、あの村の用水の事が気がかりです。私がいなくなった後は、祠を建てて祀ってください。そうすれば、いつまでも水が枯れる事はありません」

というが早いか、煙のように姿を消してしまったという事です。

住職はあくる朝、さっそく村人を集めて一部始終を話しました。

こうして、池のほとりに建てられたのが、今なお残る霧ヶ池弁財天の祠だということです。

それから、いつも立ち込めていた霧も晴れて、ここにあった霧ヶ池の水が村々の田を潤していたころは、いつも卵のお供えものが途切れる事はありませんでした。

卵は大蛇の大好物であるからです。

また、雨が何日も降らないときは、この弁財天の祠で雨ごいの儀式も行われたということです。

江戸時代中期の明和7年(1770年)、5月から8月までの間に一粒の雨も降らないという日照りが続いたことがありました。

困った里人たちは長津田の大林寺の満眠和尚に頼み、この弁財天社で盛大な雨ごいをしたところ、大粒の雨が降って村人たちは胸をなでおろした、という事もあったそうです。

この池に住んでいたぬしの大蛇は、現在の東京都大田区にある洗足池のぬしと恋仲で、美しい娘の姿に化けては会いに行っていたといいます。

ある時、十日市場の馬子が江戸に荷を運んだ帰り道、美しい娘が乗せていってほしいと頼むので乗せてやったところ、その娘は十日市場で降りて、お礼にと小判3枚を差し出したのだそうです。

小判3枚というのは当時としてはたいへんな大金ですから、馬子は喜んで受け取りますが、家に帰ってみてみると受け取ったのは小判ではなく、キラキラと輝く大蛇のウロコでした。

しかし、馬子は「これは水神様からのありがたい授かりもの」として、神棚にお祀りして大切にしたところ、小判どころではない村一番のお金持ちになった、という事です。

現在でも、蛇の抜け殻を財布や神棚において大切にしておくと金運が巡ってくる、といわれていますが、こういう所からも端を発した民間信仰なのでしょう。

いま、さしもの霧ヶ池も宅地開発の波には抗えず、いつしか埋め立てられて児童公園へと変わってしまいました。

時代は変わって池がなくなっても、霧ヶ池を見守り続けた弁天様のお社は、今となっては霧ヶ池地区全体の守護神として真新しいお供え物も絶える事がなく、公園で楽し気に遊ぶ幼な子たちを見守っているのです。

【みうけんさんおススメの本もどうぞ】