今日は南区山王町にある日枝神社、通称「お三の宮」へとやってまいりました。

この神社の鳥居はいつみても特徴的。

普通の鳥居の上に山がのっているものは山王鳥居というそうです。

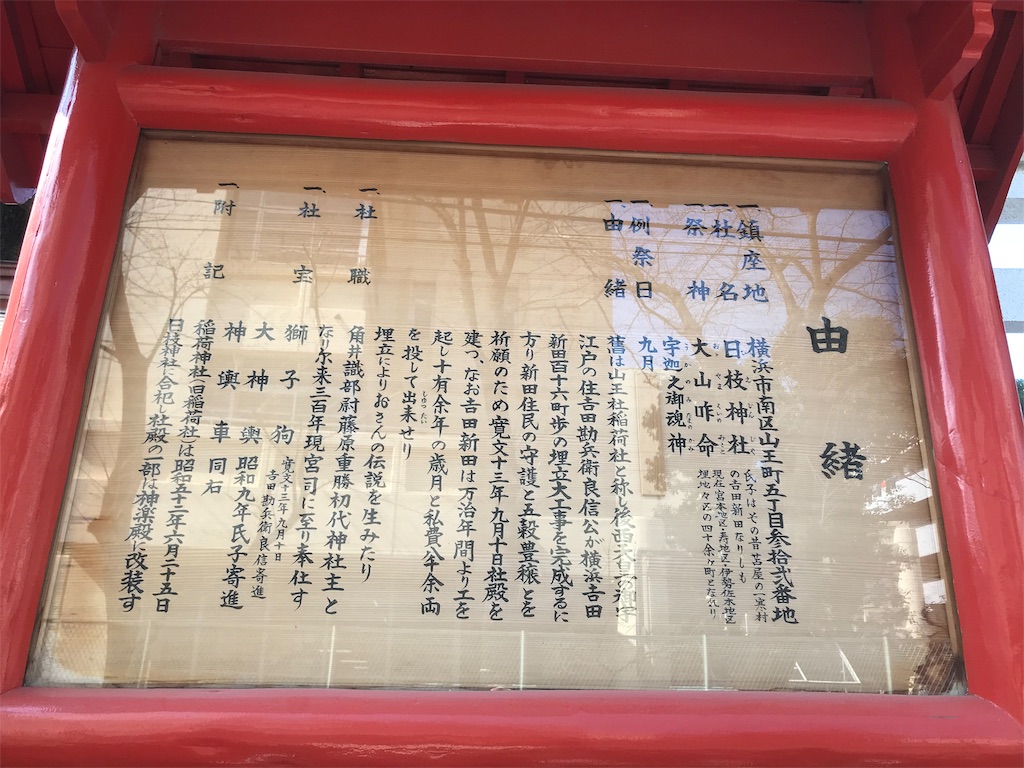

「お三の宮」という名前の由来については諸説あります。

主なものでも、

・吉田新田を開拓する際、「おさん」という女性を人柱にしたことから。

・日枝神社が近江二十一社の大宮・二の宮・三の宮と三社を祭っていることから、「お三の宮」となった。

・もともと山王社なので「さんのうのみや」から「おさんのみや」に変化した。

などがあるそうです。(赤字は神社の公式な見解によるもの。しかし「おさんの伝説」も由緒書きにはしっかり記載されています)

こちらの本殿は壮麗で、よく手入れが行き届いており地域の人からはかなり熱い崇敬を受けているようで、境内もきれいに掃除され神域と呼ぶにふさわしい清々しくも神々しい空気が流れています。

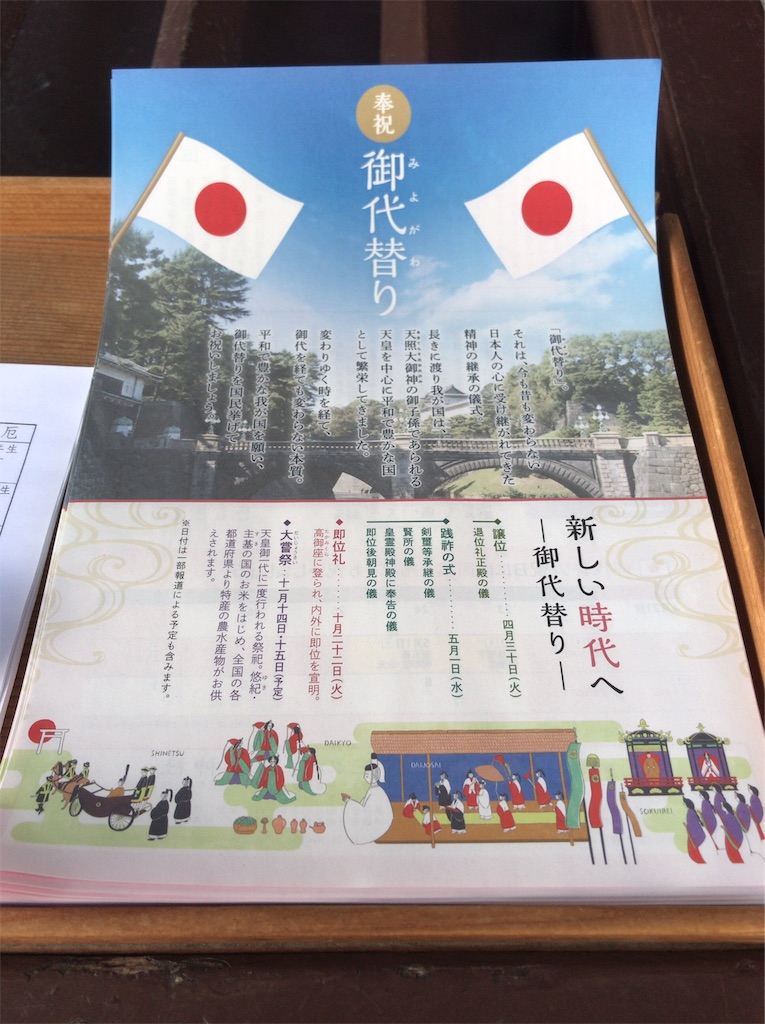

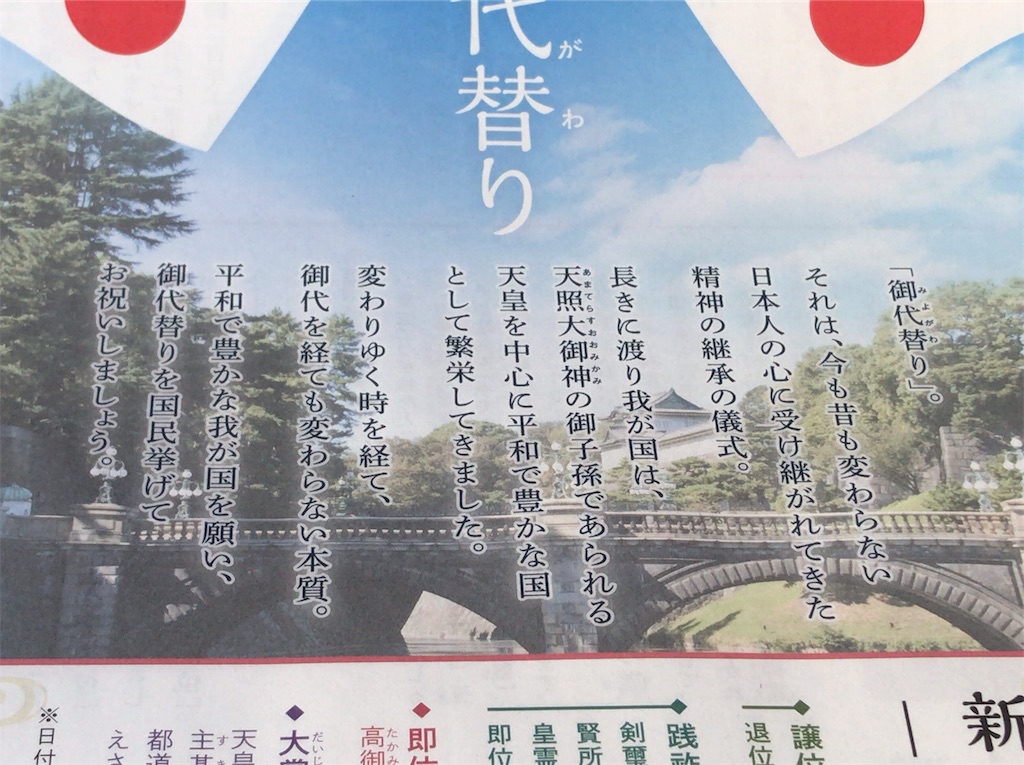

奇しくも今年は平成最後の年。今上天皇陛下が上皇陛下ともなられる歴史的な年でもあります。みなさん、今上陛下の多大なるご労苦に感謝し、あらたな天皇陛下のご即位をお祝いしましょう^^

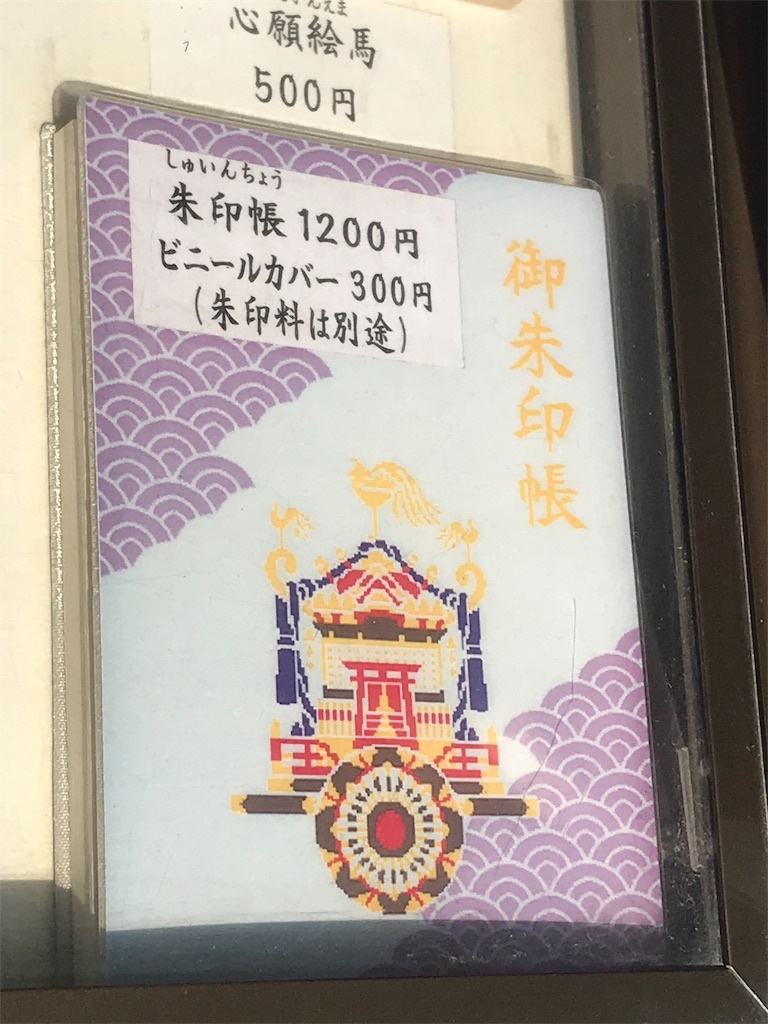

お守りと一緒に展示されているきれいな御朱印帳。

ちょっと欲しいな。

こちらの神社には戦前からのものがいろいろ残っており、これらを見物するのが今回の旅のメインとなりますが、まずこちらは皇紀2600年記念の植樹。

皇紀(こうき)とは戦前まで日本で使われていた紀年法で、正式には神武天皇即位紀元(じんむてんのうそくいきげん)といい、日本書紀の記述をもとに明治時代に設定されました。

日本の初代天皇とされる神武天皇の即位が日本書紀には辛酉の年とあり、江戸前期の「日本長暦」において紀元前660年とされ神武天皇即位紀元元年と制定されたものです。庶民には皇紀(こうき)、即位紀元、神武暦などと呼ばれて親しまれましたが戦後にはすたれました。

皇紀2600年は昭和15年で、この年には2600年の節目が盛大に祝われたばかりか、ゼロ戦などの名前の由来として「0」が使われるきっかけにもなりました。

この木は昭和15年に植えられて以来、横浜大空襲の戦火にも耐え忍び、戦前戦後の横浜の街をじっと見てきたのでしょう。

その木の裏手にある柵の奥にも、いろいろ鎮魂碑などがありますが立ち入ることはできないようです。

この写真は柵のすき間から撮らせていただきました。

招魂社と書かれた神殿。

いわゆる靖国神社の地方版というか。いろんな戦争で亡くなった人のうち、その地域地域出身の方をまつる招魂社や忠魂碑が全国で作られました。

そのうち東京都招魂社はのちに靖国神社と改名し現在に至ります。この招魂社はこの地域の靖国神社といっても差し支えないでしょう。

この建物は戦前の御真影奉安殿(天皇陛下のお写真をまつる神殿)を流用したものかなとも思いましたが、作りが新しいのでそうでもなさそうです。

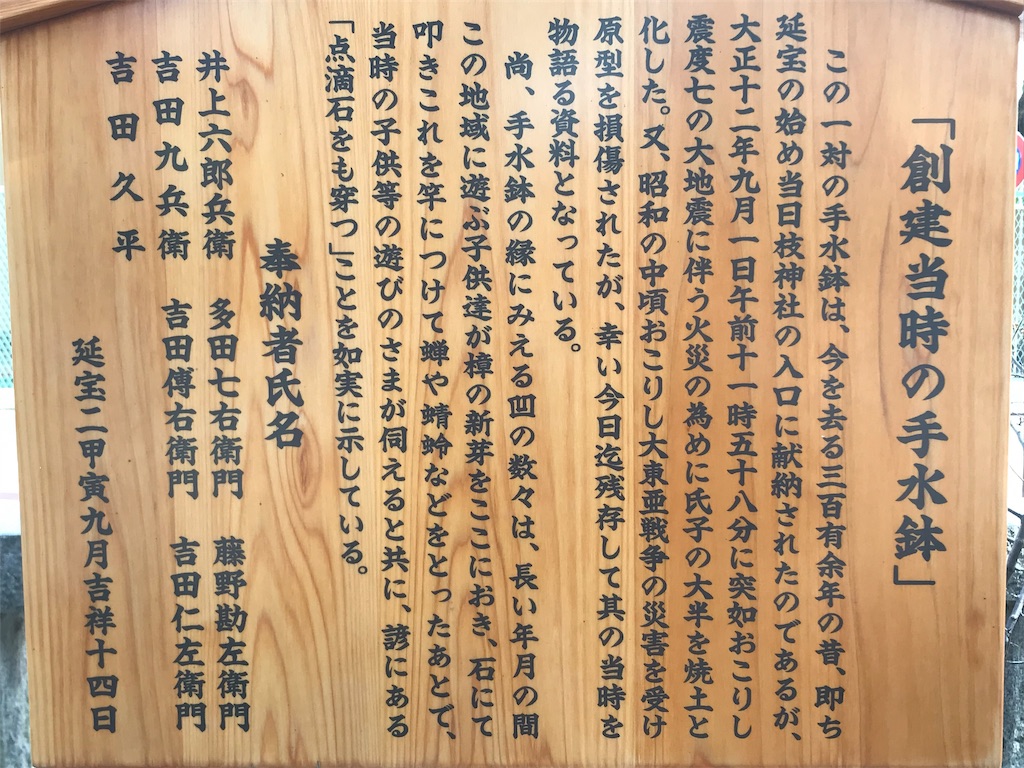

こちらは創建当時の手水鉢。説明版によれば300余年前のもので、関東大震災と横浜大空襲で被災し、このようなお姿になってしまったそうです。

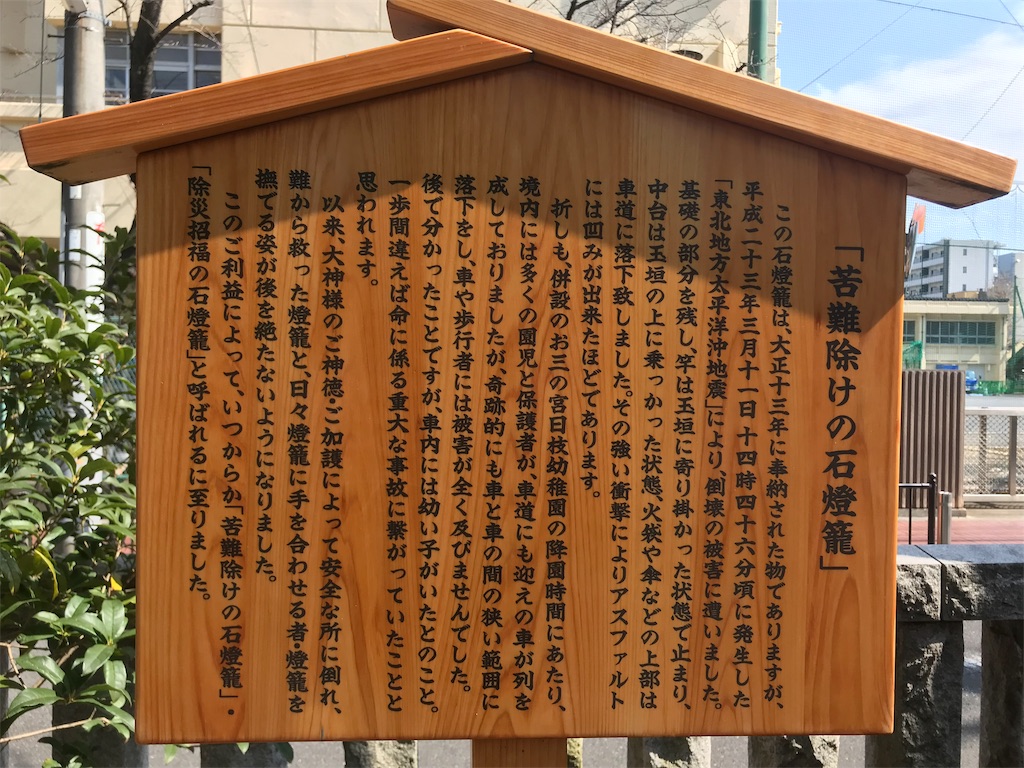

こちらは「苦難除けの石灯籠」。

こちらは戦争とは関係ないですが、東日本大震災で倒壊した大灯籠が展示されているもの。昔はちゃんと立ってましたもんね。

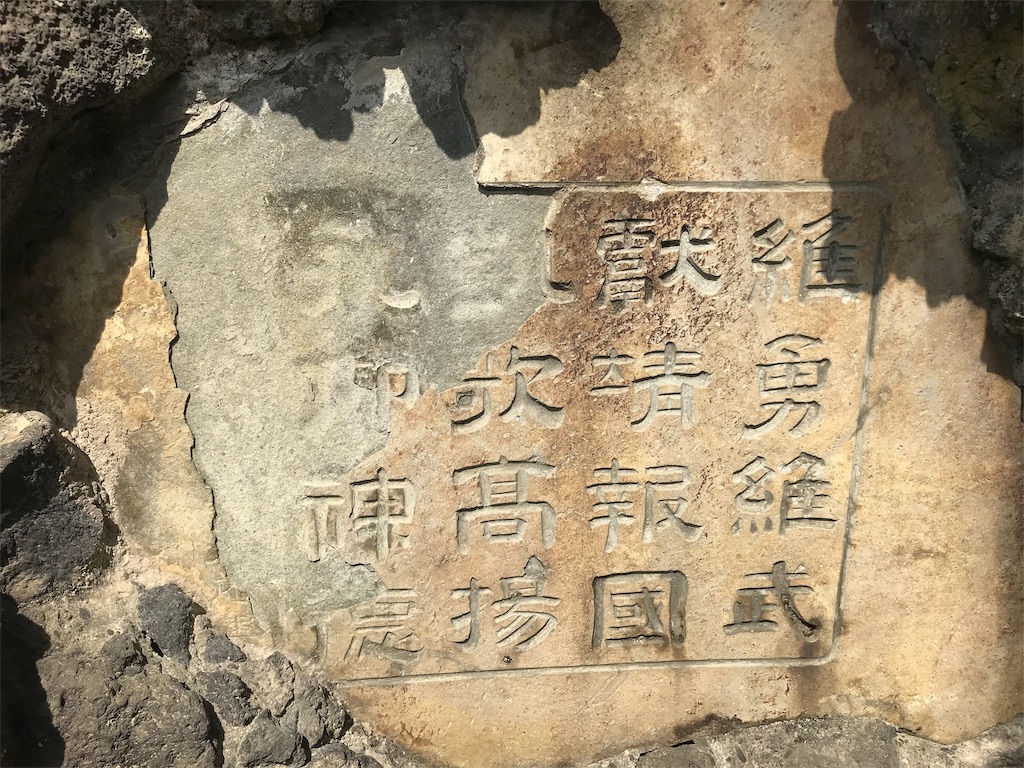

いよいよ、こちらの「お三の宮」のハイライト。

砲弾を抱えた狛犬です。

向かって右の方には丸い砲弾。

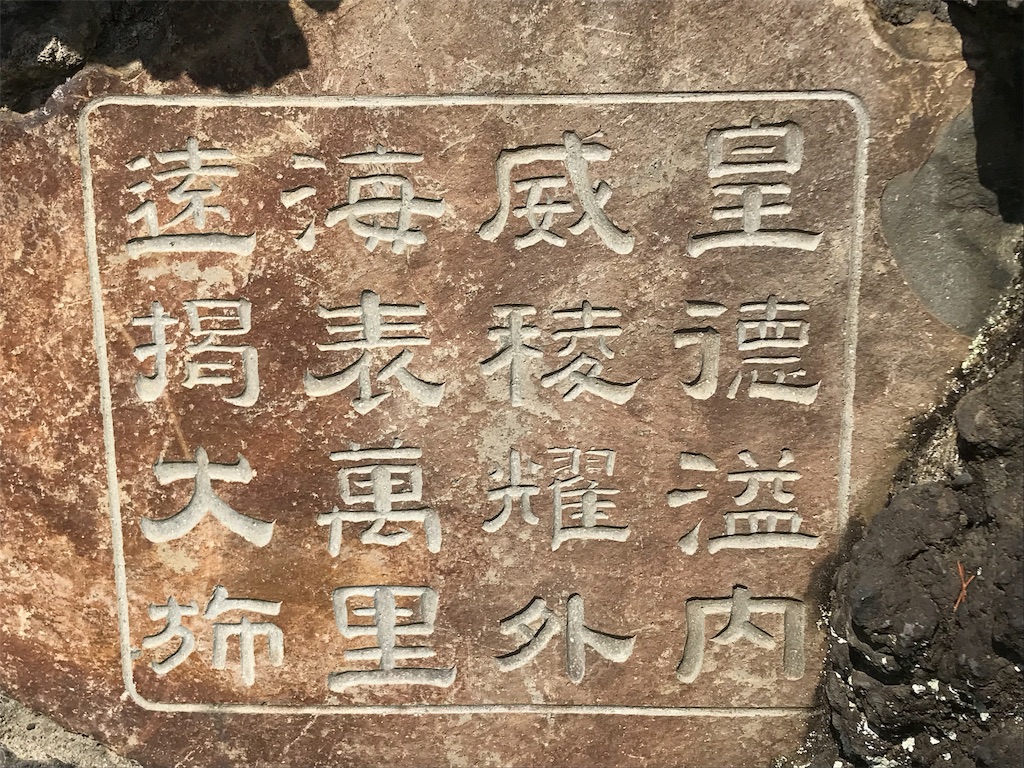

砲弾には「戰捷」(せんしょう=戦いに勝つこと)の文字。

日露戦争の戦勝を記念して、明治40に建立され、昭和14年に再建されました。

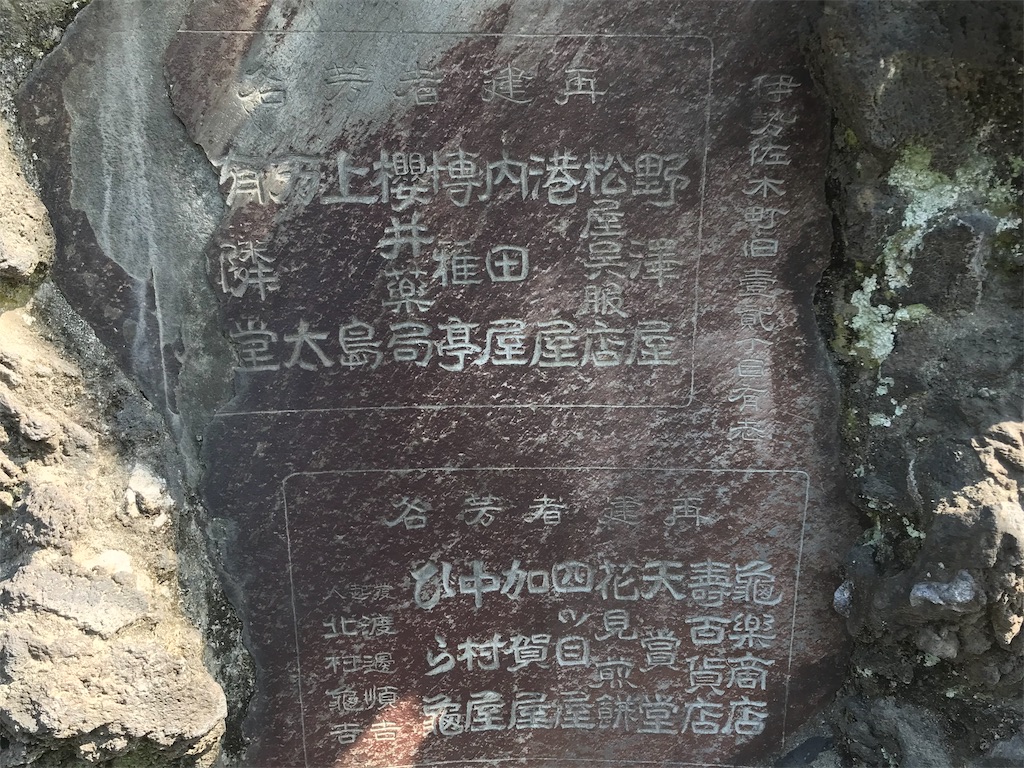

脇には再建にかかわった人たちと、お店の屋号が刻まれています。

なかなかそうそうたるメンバー。

野澤屋は伊勢佐木町にあった百貨店でのちの松坂屋、松屋呉服店は吉田橋のたもとに当時としては高層ビルのお店をかまえた、大きな呉服屋さんでありました。

左端には、ハマッ子ならだれもが知っている有隣堂の文字も見えます。

向かって左の方には砲弾らしい砲弾。

砲弾には「記念」の文字。

ちょっと逆光になってしまいましたが。

どちらも大きな溶岩を積み固めた台座に鎮座されています。

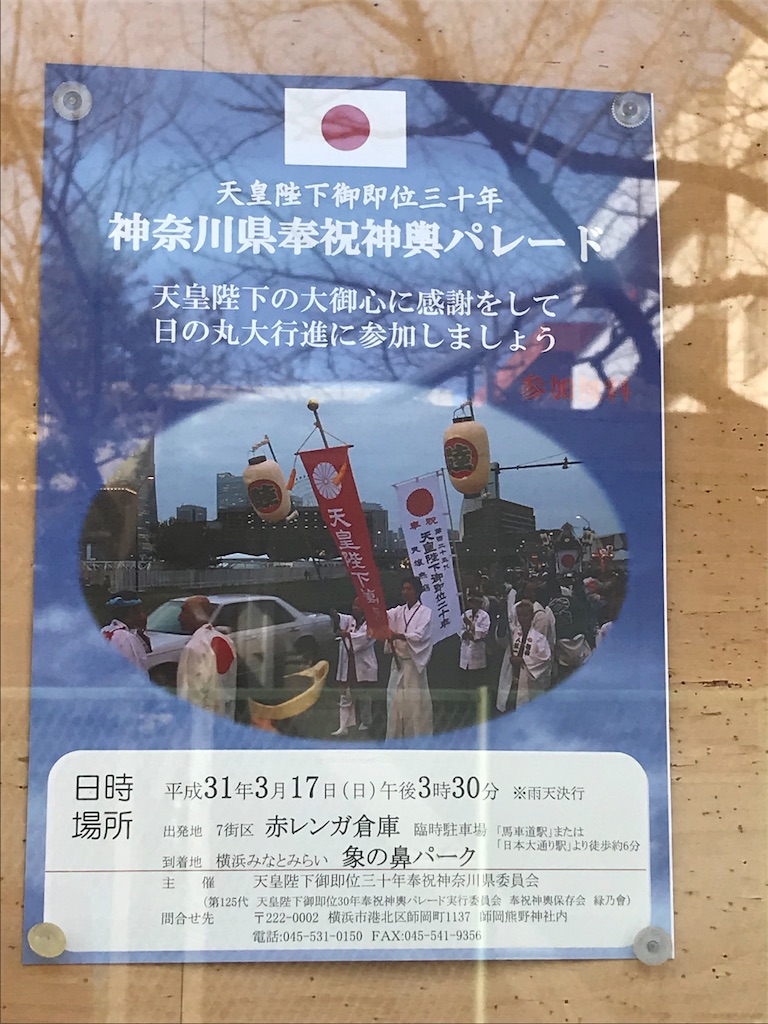

境内には、天皇陛下御即位三十年の神奈川県奉祝記念パレードの日の丸大行進のポスターが貼られていました。参加したいけれど、仕事だー。

日露戦争から先の大戦まで、戦争の痕跡をいまなお色濃く残すお三の宮日枝神社。

昔と変わらぬこの地で、日本の激動の時代と、一生懸命に生きる民衆たちをじっと見守ってきた神様と狛犬。

きっと、これからも、いつまでも横浜の市民たちを見守って下さることでしょう。